Notes de cours

8 août 2025

pratiques

Ces derniers mois, poursuivant les recherches que j'entreprends discrètement depuis plus de vingt ans en arts plastiques, je travaille à l'élaboration d'une nouvelle série d'études, des assemblages de carton et de bois et des compositions libres à l'acrylique sur papier. D'une étude à l'autre, si les volumes et les matériaux changent, l'une des règles que je m'efforce de mettre en œuvre est invariablement la même depuis 2016.

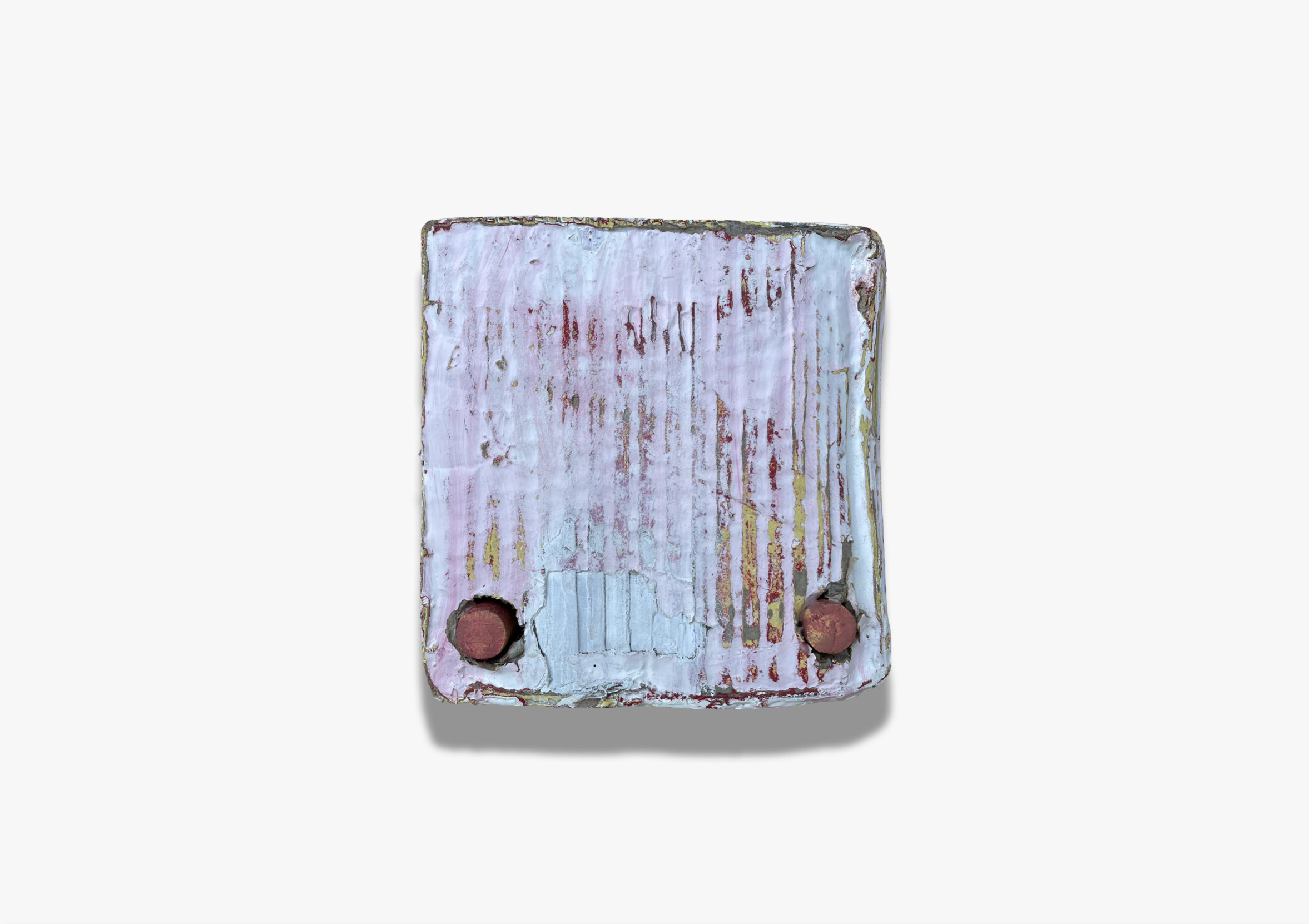

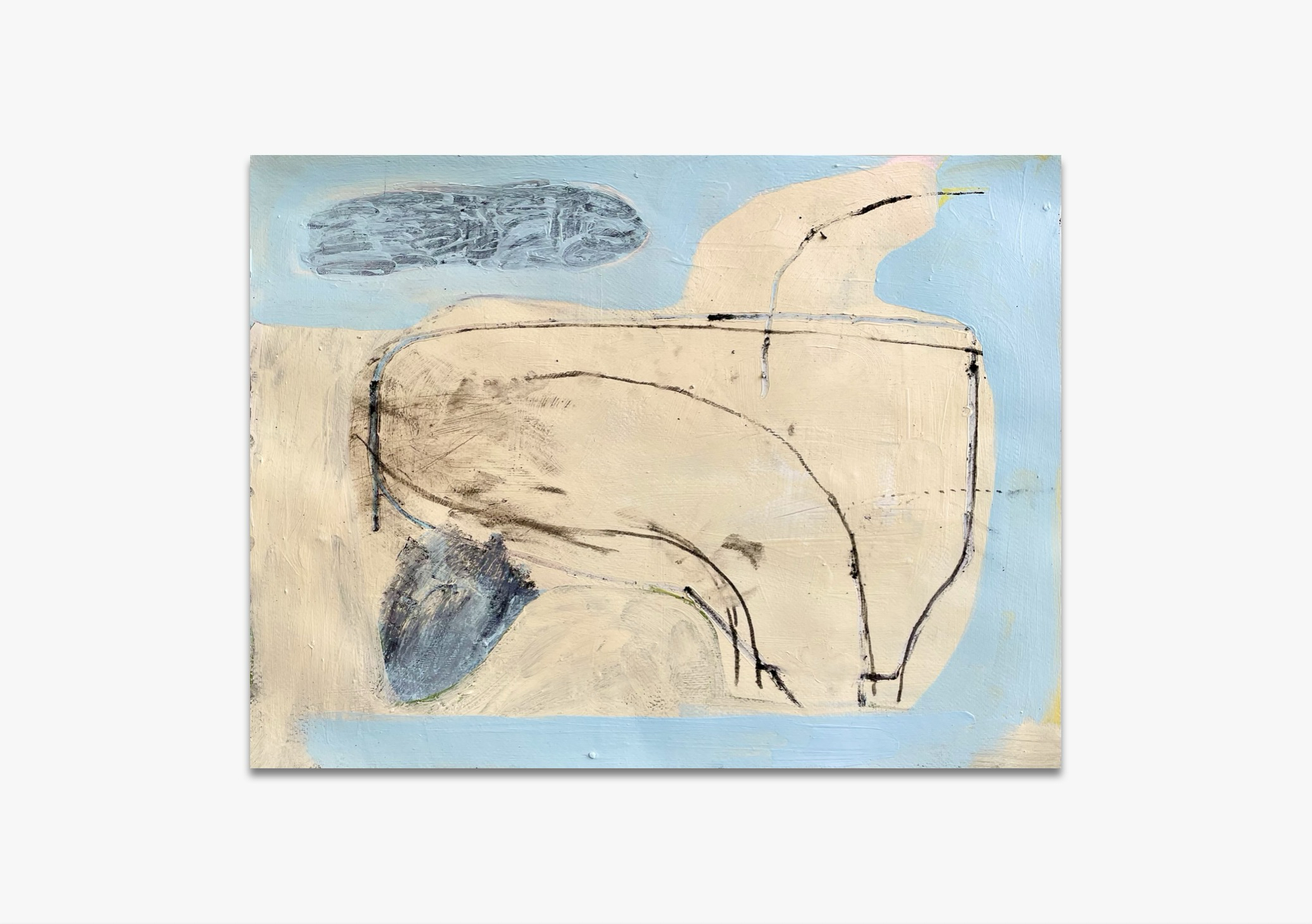

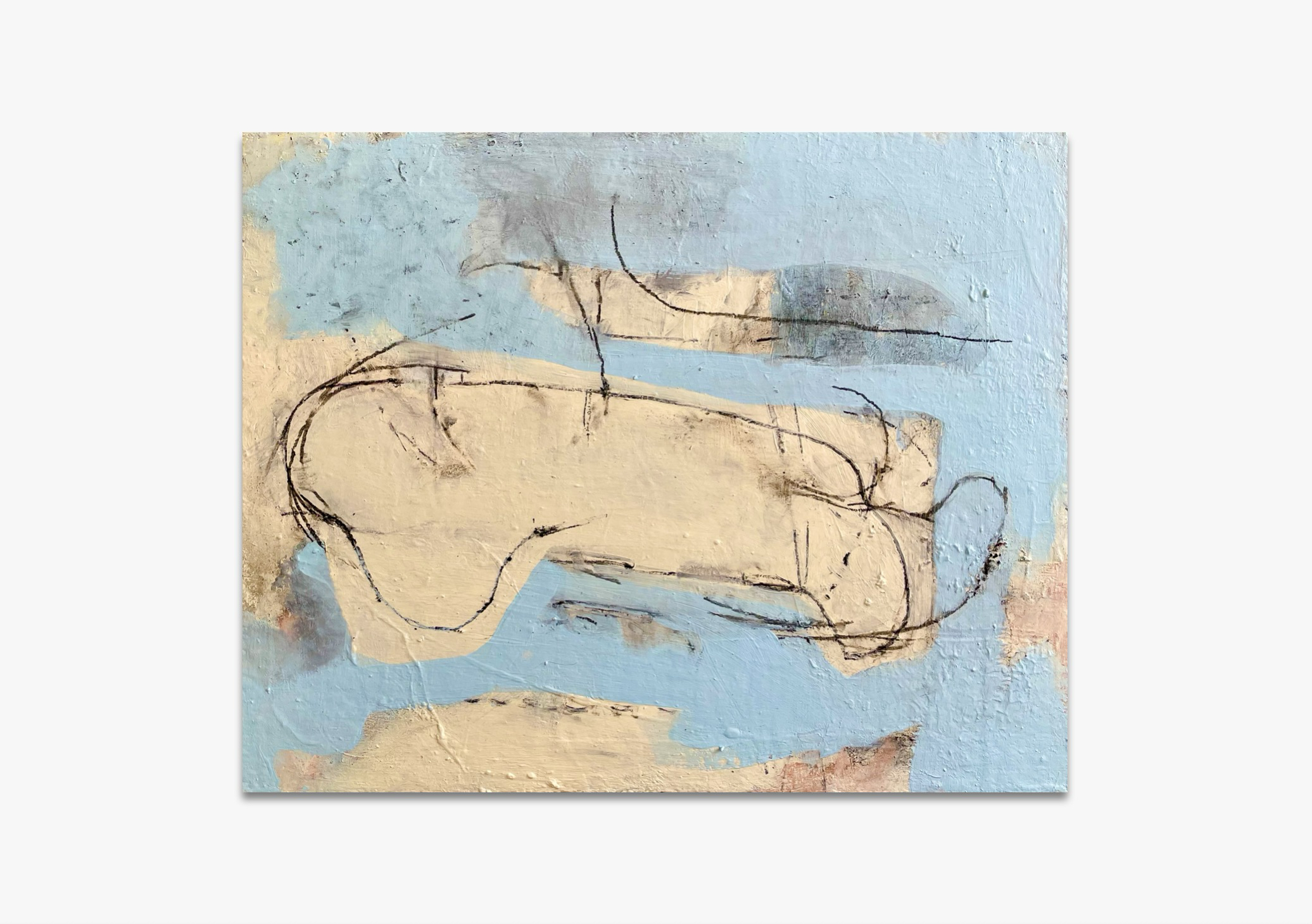

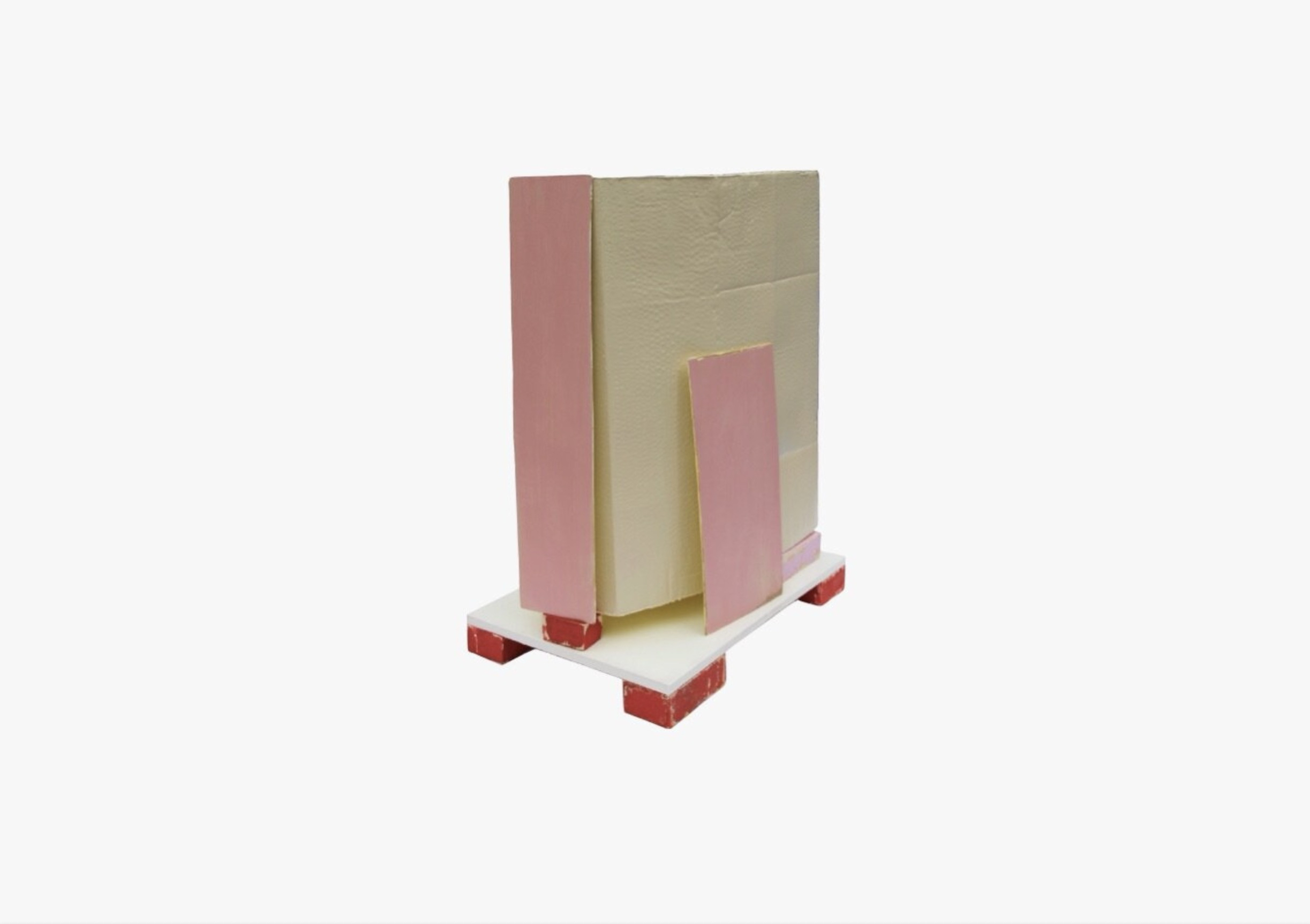

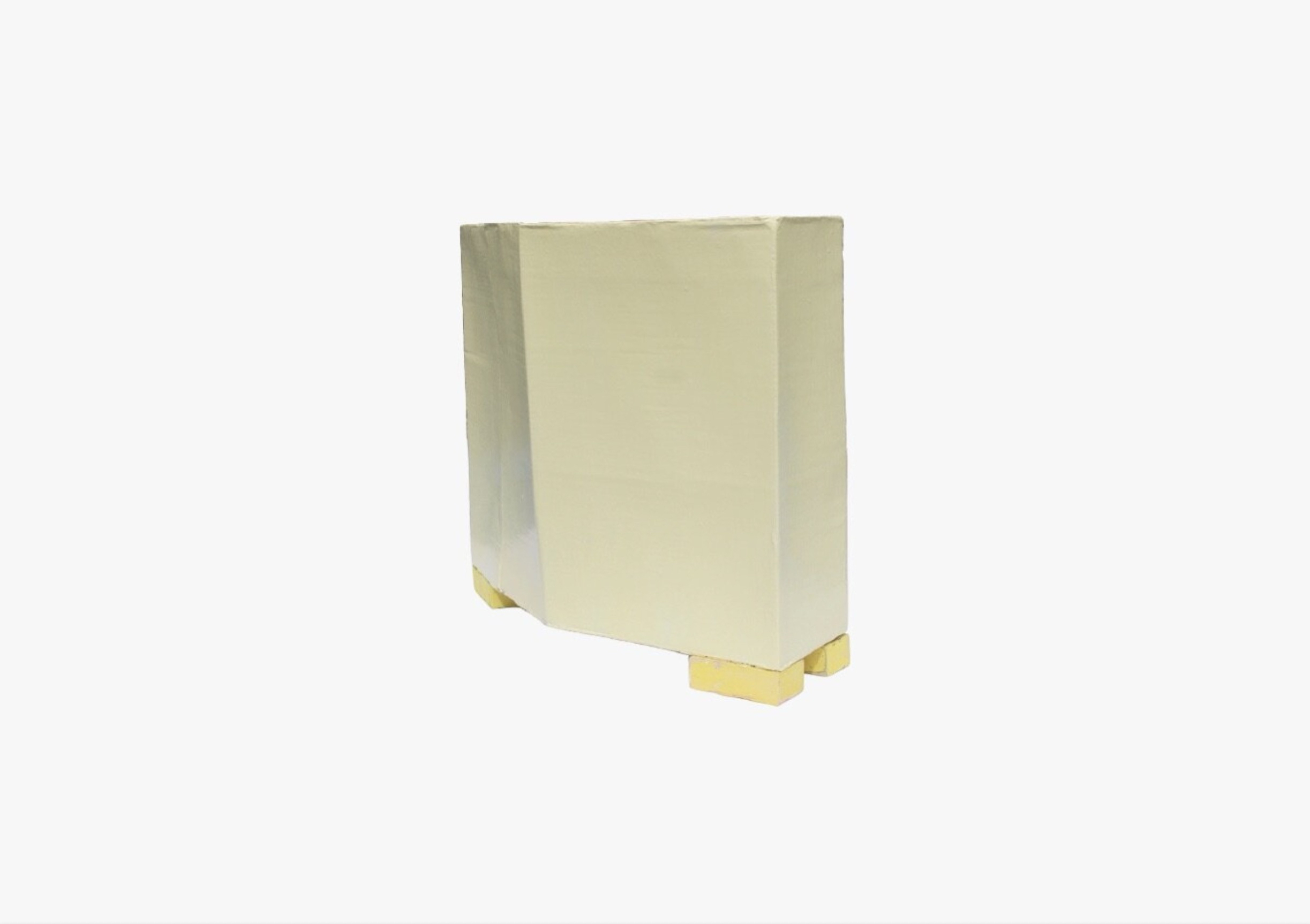

Ci-dessus : en haut, Pièce unique 5, acrylique, carton, bois. Dim. : 15,5 x 15,5 x 3,5 cm. En bas, Regarder voir, acrylique, bois, papier. Dim. : 50 x 40 cm; 48 x 36 cm.

C'est ce point dont je souhaiterais dire ici quelques mots en réélaborant certains textes qui figuraient sur mon ancien site — www.dominiquerenauld.net — à la rubrique Pratiques. Ce faisant, j'évoquerai ma démarche en arts plastiques à travers une position théorique dont l'artiste suisse Thomas Hirschhorn proposa un argumentaire suggestif, il y a plusieurs années, dans l'une des entrées de son abécédaire, entrée consacrée aux questions de l'écriture et de la compétence. Dans ce contexte d'évocation d'une pratique considérée avec sérieux — et non comme un passe-temps divertissant —, la compétence désigne une capacité à évoquer un faire, à décrire une activité dont on est le sujet ou l'agent.

— Vous faites de la philosophie ? Parlez-moi de votre pratique : que faites-vous donc lorsque vous faites de la philosophie ? Vous vous êtes engagé dans une pratique artistique ? Expliquez-moi : en quoi consiste votre travail ?

Il ne s'agit pas seulement de rendre compte d'une démarche comme si celle-ci devait à tout prix n'être l'effet d'aucun hasard ou, pire, comme s'il fallait en justifier l'existence. Je souhaiterais plutôt dire quelque chose du chemin qu'il m'a fallu parcourir pour m'engager finalement, pièce après pièce, dans la voie d'une certaine pratique artistique.

Ci-dessus : l'abécédaire de Thomas Hirschhorn. E = ÉCRIRE (2019).

Un souvenir d'étudiant

Avant de préciser ce point, j'évoquerai tout d'abord un souvenir d'étudiant dont dépend entièrement cette dernière.

De 1992 à 1995, j'eus la chance de suivre l'enseignement de Michel Nebenzahl, maître de conférences au département de philosophie de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense, philosophe, psychanalyste, metteur en scène.

Dans ses modalités comme dans ses fins supposées, l'enseignement qu'il donnait était totalement atypique. Michel Nebenzahl « phénoménalisait », si je puis dire, une partie significative des éléments de son cours. Il mettait en scène un discours dont la vocation, selon toute vraisemblance, était moins de transmettre un savoir constitué, restituable en l'état dans une copie d'examen, que de susciter certaines conditions — la mise en scène en était une, le silence également, l'humour non moins — pour qu'un travail de pensée pût prendre place, ici, maintenant, et se poursuivre ailleurs, en dehors du lieu de l'Université.

Le cours que j'évoque avait lieu le lundi après-midi. Il débutait à 13 heures 30, se concluait trois heures plus tard et complétait heureusement, pour certains étudiants, les deux heures de la matinée consacrées intégralement à la philosophie et au théâtre.

Lorsque j'en ai l'occasion, j'évoque avec admiration et avec joie ma rencontre intrigante avec cet enseignant. Au moment où je m'inscrivis à son cours, son visage et son nom m'étaient totalement inconnus. De ce fait, lors de la séance qui débuta l'année universitaire, placé là où j'étais, au fond d'une salle pleine à craquer, il me fut impossible, quelque mouvement que j'entrepris, de distinguer le visage dont j'entendais la voix. Michel Nebenzahl lisait à voix haute une série choisie de propositions logiques issues du Tractatus logicus-philosophicus, titre d'une œuvre aussi étrange que me semblait énigmatique le nom de son auteur, Ludwig Wittgenstein.

De ce cours qui s'intitulait Psychanalyse et philosophie, j'ai conservé deux cahiers de notes d'à peu près 100 pages chacun. Je conserve ceux-ci très précieusement, comme un souvenir heureux d'un enseignement exceptionnel.

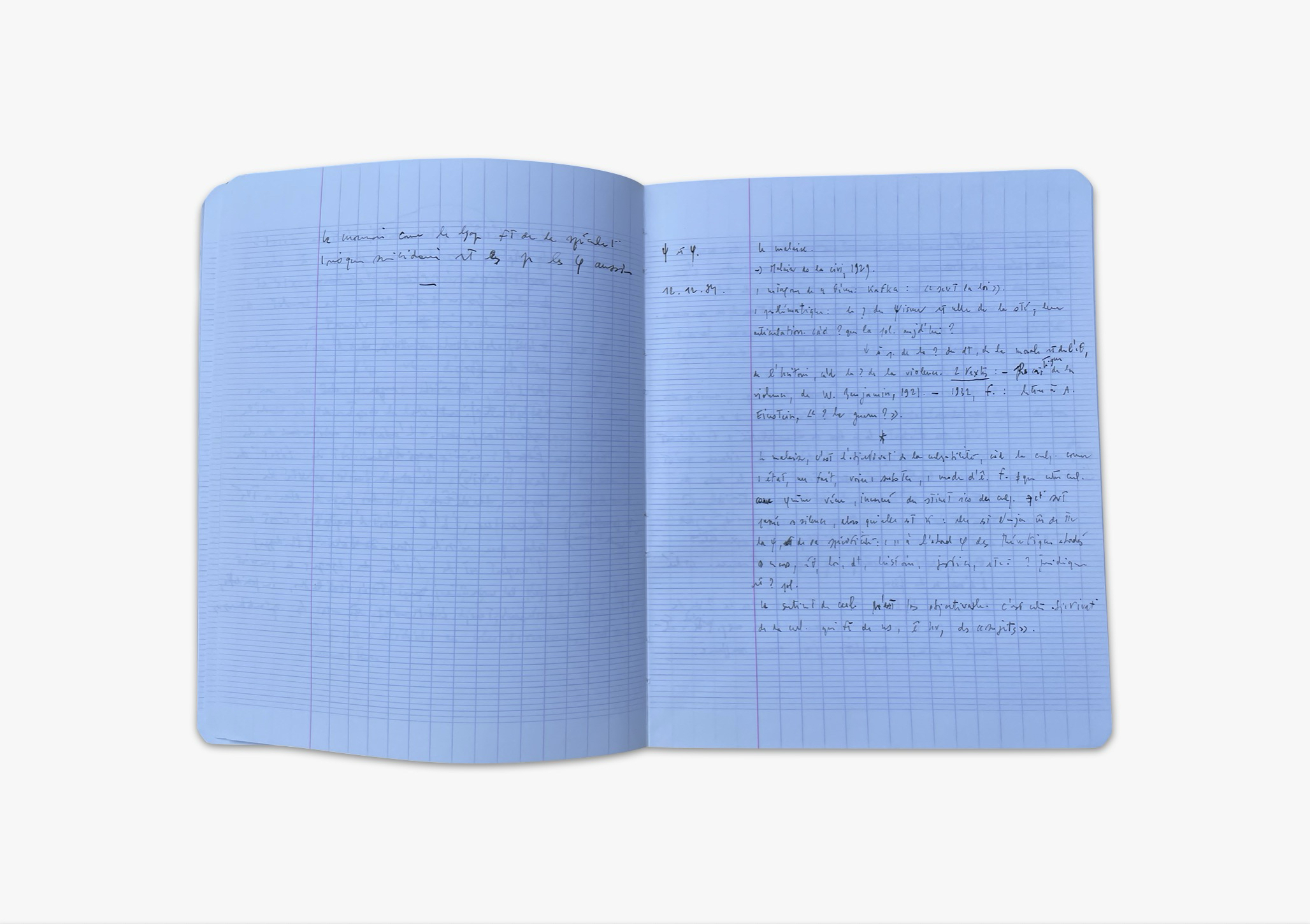

Ci-dessus : Psychanalyse et philosophie, notes de cours, 1994-1995.

À ma connaissance, en dehors d'une leçon sur l'esthétique disponible au format audio et consultable auprès des archives numériques de l'université Paris Nanterre, d'un bref Photoportrait réalisé en 1990 par France-Culture et d'enregistrements audio de séances d'ateliers de théâtre qui laissent entendre discrètement sa voix et ses indications de mise en scène, il n'existe aucun document multimédia qui soit consacré à Michel Nebenzahl.

L'enregistrement vidéo qui suit — un échange, en italien, en Italie, sur son parcours et sur son enseignement — constitue donc l'unique témoignage visuel dont nous disposons à son sujet.

Pour l'internaute curieux d'en savoir plus, l'école et la compagnie de théâtre universitaire qu'il a fondées — Les Indifférents — expose une partie de son travail dramaturgique.

Le travail d'invention chez Paul Klee

Lors d'une séance — c'est ce souvenir dont je souhaiterais parler à présent —, Michel Nebenzahl évoqua l'œuvre de l'artiste suisse allemand Paul Klee, soulignant la fonction qu'exerçait chez ce dernier le travail d'invention. Je ne me souviens pas précisément des mots qu'il employa pour décrire ce travail. Peut-être était-ce la phrase suivante :

« Une œuvre s'invente au fil de son élaboration ».

Ce jour-là, pour autant que ma mémoire soit fidèle, il s'agissait de préciser la fonction de l'acte et du faire dans l'invention artistique. Il ne m'a pas été non plus possible d'identifier, dans l'œuvre écrite de Paul Klee, le texte auquel, vraisemblablement, se référait Michel Nebenzahl. J'ai néanmoins conservé de cette phrase un souvenir insistant. Depuis de bien nombreuses années, en effet, la mémoire de ces paroles exerce pour moi une fonction assez analogue à celle de certaines pensées philosophiques, celle-ci, par exemple, de Marc Aurèle :

« Tu as la raison. Pourquoi ne t'en sers-tu pas ? »

L'idée à laquelle Michel Nebenzahl souhaitait sensibiliser les étudiants de son cours, idée à explorer, à éprouver, idée destinée à être ressaisie dans une pratique philosophique ou artistique, je l'énoncerai de la manière suivante :

Trouver sans appliquer. Trouver dans l'élaboration de ce qui vient, pensée, idée, association. Trouver au hasard du mouvement accompli. Trouver au fil de l'acte, au fil du temps.

Dans ce contexte, trouver signifie faire l'expérience d'une rencontre inattendue, d'une surprise, d'un étonnement, au fil d'une pratique.

Cette proposition de Paul Klee comportait donc l'énoncé d'une règle qui, sans doute parce qu'elle faisait écho à mes propres préoccupations esthétiques, retint tout particulièrement mon attention d'étudiant : faire, et non seulement penser à faire ou concevoir, inventer en faisant, faire pour trouver, trouver à l'occasion d'un faire.

Trouver une pensée dans l'élaboration de sa parole, trouver une forme dans la transformation du matériau qui la compose : d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour penser à voix haute, par exemple dans un atelier de philosophie, ou qu'il s'agisse de s'engager dans un parcours en arts plastiques, la pratique constitue ici l'horizon, elle fraye, pour ainsi dire, des perspectives.

Ce souvenir s'associe en moi à une pratique de l'édition sonore — prise de son, mixage, montage — qui rythmait mes journées — bien avant ma rencontre sérieuse avec la philosophie — lorsque, travaillant à la radio et prenant place, tôt le matin, dans le studio de production — magnétophones, table de mixage, bande magnétique, banc de montage —, celui-ci figurait un à-venir plein de potentialités à explorer, au fil du temps, au fil d'une pratique : couper manuellement des morceaux de bande magnétique, les déposer sur un banc de montage, les coller au moyen d'un adhésif, écouter un enregistrement, le réécouter, ajuster un montage, un enchaînement, recouper, replacer, réécouter, etc.

Dans une telle pratique, le travail de recherche s'accomplit dans l'épreuve d'un certain non-savoir, source d'une assez grande excitation — Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que ça va donner ? Quel sera le résultat ? — mêlée de désarroi et d'un découragement en demi-teinte :

— Ce n'est pas exactement ce que j'avais imaginé. Poursuivons le travail, ajustons.

Des études en série

Afin de donner une illustration concrète de cette règle, j'ai rassemblé dans la section de ce site consacrée aux études la quasi totalité des essais qui précèdent chronologiquement l'élaboration de certaines pièces de carton, comme une image du travail entrepris pour ajuster ce que, de proche en proche, je m'efforce de saisir en composant ces assemblages.

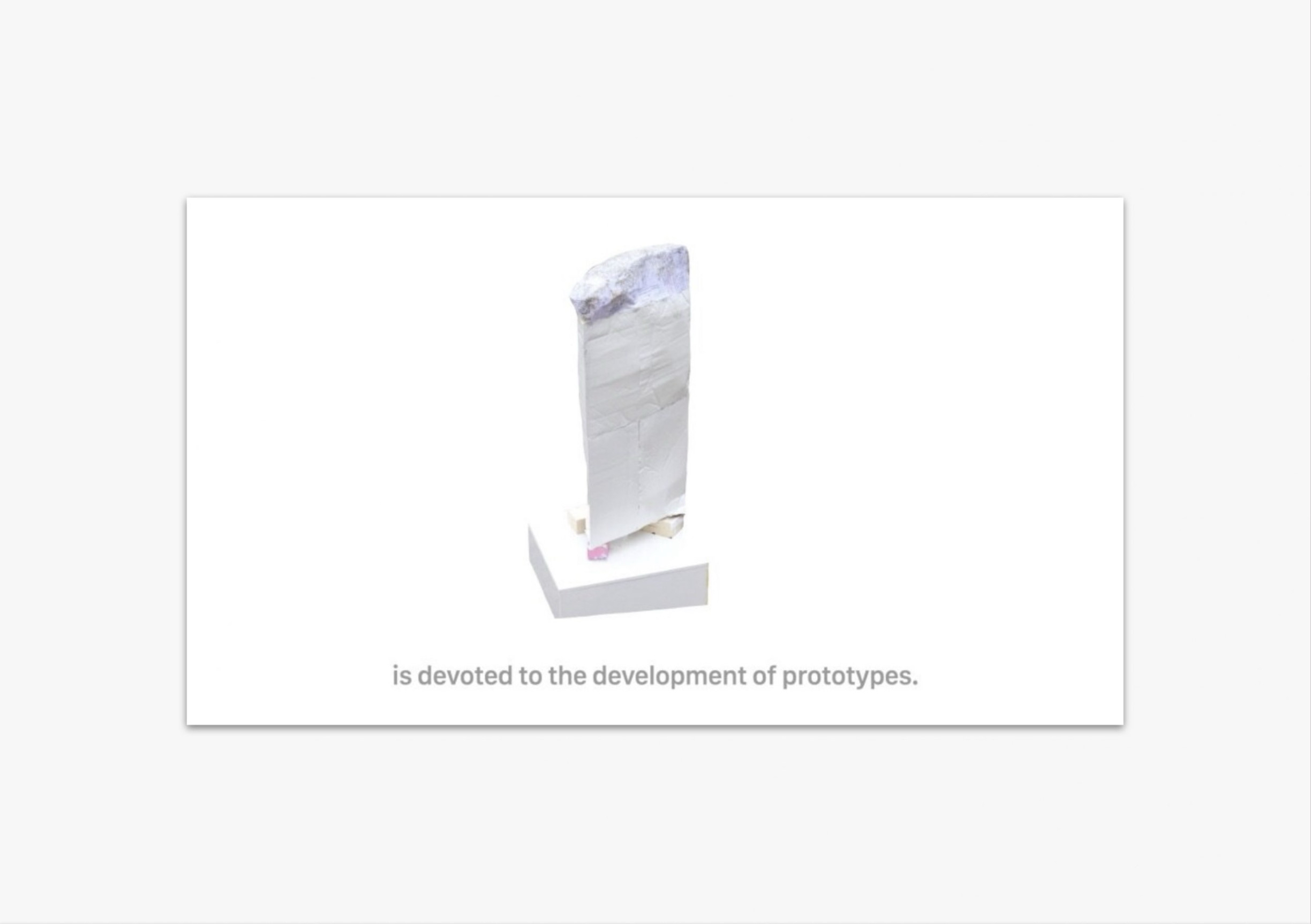

Ci-dessus : en haut, Simili II, des prototypes réalisés pour la série Standards et tirées de la vidéo Super Positions. En bas, Standards 1 et 2.

Une série d'études laisse deviner l'étendue du chemin parcouru : d'un premier assemblage de carton, une idée se dégage. Là, déjà, une première formation apparaît, complètement intriquée au matériau auquel elle est comme engrammée. Cette première expérience perceptive, quelles autres formations permet-elle d'entrevoir ? De quelles autres possibilités est-elle déjà l'indice ? Simultanément, quels gestes techniques, quels ajustements, quelles décisions appelle-t-elle ?

À cette étape du processus, la pensée est comme suspendue : quelque chose se dessine qui ne peut être entrevu qu'au prix d'une action : couper, coller, lisser, étendre, prolonger, compléter, bref, transformer une matière pour infléchir des sensations et ajuster ainsi, pas à pas, des ressentis dont je ne peux prendre connaissance seulement en y pensant.

Évoquant ces toutes nouvelles études, si je cherchais à énoncer ce que je tente de mettre en œuvre, je m'exprimerais ainsi, hésitant, perplexe, confus, cherchant mes mots plus qu'il ne faut :

Cet assemblage, puis-je dire de lui qu'il rend sensible ou qu'il exprime, qu'il manifeste ou qu'il phénoménalise ce qu'il en est de mon rapport à lui ?

Il y a là, dans ces circonvolutions verbales, une apparente complexité qui pourrait laisser croire que je me paye de mots et que cette interrogation un peu alambiquée est moins subtile et moins appropriée, moins justifiée qu'elle ne paraît :

— Tu veux dire que tu es parvenu à exprimer ce que tu voulais, c'est ça ?

Il ne faut pas se méprendre : cette manifeste obscurité est un criant effort pour ressaisir et pour comprendre, de l'intérieur, une démarche subtile, complexe à souhait, qui s'éprouve davantage qu'elle ne se laisse mettre en concepts.

La parole est le lien. Depuis 2007. Mentions légales. Politique de protection des données personnelles.